Der Gemeindebote-Beilage der Allgemeinen Zeitung des Judentums 12. Juni 1914

Allgemeine Zeitung des Judentums

Ein unparteiisches Organ für alles jüdische Interesse

Begründet von Rabbiner Dr. Ludwig Philippson

Unter Leitung des Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Ludwig Geiger

Verlag: Rudolf Mosse, Berlin, Jerusalemer Str. 46-49

Inhalt:

Verstand und Gefühl in der jüdischen Religion. Von Dr. B. Seligkowitz, Köthen. -- Die Woche. - Rabbiner Professor Heidenheim. Von R.D. - Das Testament eines Berliner jüdischen Bankiers ( 1819 ) von Ludwig Geiger. - Ein zu Unrecht Vergessener. Von Egon Roska. - Wie die Antisemiten die Studenten einfangen wollen.Von stud.jur. Ernst Martin Linz. Mannheim-Heidelberg. - Haben Juden die Christen im Jahre 64 in Rom der Brandstiftung beschuldigt? Von E. Täubler. - Feuilleton: Nach zwanzig Jahren!Von Ermanno Loevinson. - Literarische Mitteilungen. - Sprechsaal.

Der Gemeindebote ( Beilage zur „Allgemeinen Zeitung des Judentums ). Berlin, Arnswalde, Posen, Görlitz, Köln, Magdeburg, Hannover, Frankfurt a.Main, Stuttgart, Wien, Petersburg. - Von Nah und Fern.

Verstand und Gefühl in der jüdischen Religion.

Von Dr. B. Seligkowitz, Köthen.

Wir Menschen sind nicht nur körperlich, sondern auch seelisch Doppelwesen. Wie jeder Mensch eigentlich aus zwei Hälften zusammengesetzt ist, wie er eine rechte und eine linke Gehirnhemisphäre sein eigen nennt und die wichtigsten Organe , wie Hände und Füße, Augen und Ohren usw. doppelt besitzt, so wohnen auch zwei Seelen in seiner Brust. Damit soll keineswegs auf das fragwürdige psychologische Problem des sogennannten „Doppel-Ich“ angespielt werden, daß Vernunft und Gefühl jene Doppelseelen sind, die seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte um den Vorrang streiten. Wie bei einzelnen Menschen, so ist bei ganzen Geschlechtern bald die Vernunft, bald das Gefühl im Übergewicht.

Was uns die Märchen von guten und bösen Geistern, von Engel und Teufel, von Lcht und Finsternis als Weltprinzipien zuraunen, das alles wohnt in unserer eigenen Brust. Die eine Seele lebt in der Welt der logischen oder historischen Beweisführung, die andere im traumhaften Zwielicht des dämmernden Ahnens. Da gibt es nun logisch gerichtete Naturen, die sich nur in der Welt des streng exakten Beweises heimisch fühlen, und mystisch gestimmte, die nicht überzeugt, sondern überredet, nicht belehrt, sondern erbaut sein wollen. Und so ganze Generationen. Das schließt natürlich nicht aus, daß diese gegensätzlichen Stimmungen im gleichen Individuum Platz greifen können.

Denn in jedem Menschen ist ein metaphysisches Bedürfnis rege, jeder will über das Vorzeitliche und Nachzeitliche möglichst viel erfahren. Diesem metaphysischen Bedürfnis entspringen Philosophie und Religion. Beide sollen all jene Fragen beantworten, die der menschliche Geistin drei Probleme untergebracht hat: Gott, Seele, Welt.Wären diese fragen minder wichtig, als sie es sind, so hätten die Menschen sie als schätzbares Material für eine zukünftige Zeit der Forschung beiseite geschoben, wie zum Beispiel die Frage nach der Bewohnbarkeit des Mondes bis jetzt noch kein Kopfzerbrechen gemacht hat.

Es ist aber für den Menschen von scheinbar höchstem Interesse, zu wissen, was mit ihm nach seinem Tode geschehen wird; ganz anders würde er , wie er meint, sein Leben einrichten, wenn er mit dem Tode gänzlich aufhörte, ganz anders dagegen, wenn diese Welt nur eine Vorhalle zu jener ist; daher die Kraft des metaphysischen Bedürfnisses, das nach Stillung sucht. Man muß eine Antwort auf diese Frage erhalten,sei sie theoretisch noch so unhaltbar,-das praktische Bedürfnis ist taub den theoretischen Bedenken gegenüber.

Und weil dieses metaphysische Bedürfnis das größte ist, wird es auch am leichtesten gestillt, denn wenn der Durst sehr groß ist, trinkt man jedes Wasser. Fast jedes philosophische System ist eine zeitlang geeignet, das metaphysische Bedürfnis zu stillen. Denn zeigt sich ein philosophisches System infolge neuer Anschauungen unhaltbar, entsteht gleich darauf ein anderes. Kant beweist die Unzulänglichkeit der menschlichen Vernunft, die drei Probleme zu lösen; seine Nachfolger geben nichtsdestoweniger eine Lösung. Aber diese neuen Systeme beherrschen nicht lange den Gedankenkreis; die Anschauungen erweitern sich, die Systeme stürzen zusammen, es müssen neue an deren Stelle treten.

Nichts überwältigt daher so leicht, wie das Geheimnisvolle; darum ist auch nichts so ansteckend, wie der Mystizismus. Die sich wie auf Kommando wiederholenden Geistererscheinungen, die Furcht vor Gespenstern in unserer Zeit des Spiritismus, was sind sie anders als eine Epidemie, die die Köpfe der erlösungsbedürftigen Menschen erfaßt, die nach Erlösung Ringenden in einen Taumel stürzt, wo die Vernunft gebändigt liegt, die Phantasie zügellos ihr Spiel treibt und Halluzinationen erzeugt.

Die Phantasie bedarf einer strengen Zucht, um nie zu erliegen, und gerade die Zucht und Uebung fehlt der großen Menge gänzlich.Nach dem Ungewöhnlichen, dem Geheimnisvollen hascht sie, wie das Kind nach verbotenen Früchten. Die Welt der Wirklichkeit und der Erfahrungen, so dürr, so alltäglich, kann nie den Zauber hervorbringen, den die Sehnsucht nach Höherem, nach Besserem und Glückseligem in das Uebernatürliche verlegt.Der Mensch will mehr vermögen, und er wirft sich dem Geheimnisvollen in die Arme, der ihm die Wirkung des Wunderbaren verheißt. Je unklarer das Band von Ursache und Wirkung, von Grund und Folge ist, desto größeres Verlangen danach wird ihn beherrschen; das ist ihm die höhere Offenbarung, die übernatürliche Welt. Der Mystizismus hat noch immer die meisten Anhänger gefunden in jeder Religion, ohne Unterschied.

Es ist ein großer Vorzug der israelitischen Religion, daß sie den ganzen Menschen, den einheitlichen Geist beansprucht, daß sie ihren Beweis und ihre Wirksamkeit in der Harmonie des Verstandes und des Herzens, des Denken und Fühlens findet. Es ist hierfür charakteristisch, daß die bedeutendsten Denker des Judentums, ein Maimonides, ein Gabirol, ein ...

S. 278

... Jehuda Halevi die schärfste Verstandsentwicklung mit der innigsten Gläubigkeit vereinbar fanden.

Ein vernunftgemäßes Denken in religiösen Dingen bildet von jeher ein so starkes Element des Judentums, und eine natürliche Folge dieses Hineinziehens des Denkens in den Bereich der Religiösität war, daß das Studium für jedermann eine ebenso heilige Verpflichtung war, wie die religiöse praktische Übung selbst.

Unter allen religiösen Anstalten und Institutionen, die die edlen Zwecke verfolgen, das geistige und leibliche Wohl und Heil der Menschen zu fördern, gebührt nach der Anschauung unserer Weisen der Stätte der öffentlichen Belehrung der erste Preis. Kanzel und Katheder überwiegen im Judentum seit jeher alle anderen Anstalten. Die regelmäßige Vorlesung und Erläuterung aus dem Gesetz und den Propheten bildete den Mittelpunkt des jüdischen Gottesdienstes. Nicht Andachterweckung und künstliche Erregung religiöser Stimmung, sogenannte Erbauung, war und ist Zweck des jüdischen Gottesdienstes, sondern Belehrung, Verlebendigung der zugleich religiösen und sittlichen Wahrheiten, daß sie jedem einzelnen zu jeder Zeit gegenwärtig bleiben könnten. Aus diesen Vorlesungen gingen die Versionen, die Septuaginta und die übrigen griechischen Uebersetzungen, die Midraschim, die Homelie und die Predigt hervor. Es war ein fruchtbarer Keim, der viele Stämme, Zweige und Blüten trieb.

Besonnene Bekehrung, Erweckung der logischen Elemente in der Seele, Erfassung der Lehrwahrheiten mit dem Verstande ist eben für das Judentum typisch. Dagegen ist Gefühlsüberreizung, Schwärmerei für das Religiöse , die so oft in Andächtelei und Mystik ausartet, durchaus unjüdisch. Die ewigen Muster für religiöse Erweckung, die Propheten, haben mit Logik operiert, vermöge des Verstandes auf das Gemüt gewirkt.

Im Judentum herrschte daher stets eine lebendige Regsamkeit. Eine unaufhörliche Geistesfriktion gab dem Studium stets neuen Aufschwung. Zwar wurde man in dieser Verstandesgymnastik auf Nebenbahnen hinausgetrieben, die Spekulation ging nicht selten in Spitzfindigkeiten über; doch überschaut man das Ganze des Judentums und seinen Entwicklungsgang, so bemerkt man in ihm eine gewisse Nüchternheit; neben dem tiefsten, innigsten Glauben wiegt eine scharfe Verstandesrichtung vor, das Judentum vor dem Einherschreiten auf den Stelzen der Ekstase bewahrend, die sich in Visionen, Verzückungen und Unbegreiflichkeiten berauscht, und ihren Triumph darin erblickt, den Verstand zu unterjochen. Das Judentum beansprucht den ganzen Menschen und verlangt stets presence d‘esprit. Das Judentum befiehlt nicht: „Du sollst glauben“ – was allerdings nicht ohne Obsturantismus und Knechtung des Geistes angeht – sondern befiehlt: „ Du sollst lernen und forschen.“

Charakteristisch schließlich für die Durchdringung des vernunftmäßigen Denkens und innigen Gefühlslebens im Judentum ist die puritanische Anschauung hinsichtlich des Gottesdienstes. Wie ehrend ist es für unser Volk, daß Jahrhunderte hindurch die einfachsten Formen im Gottesdienste ausreichten. Zehn Menschen vereinigten sich an einem beliebigen Ort zum Gebet, und damit ist die Veranstaltung zum Gottesdienste erschöpft, um die gläubigen Seelen zu erbauen und zu begeistern. Und wie gestärkt für den Lebenskampf, der ihrer draußen harrte, kehrten sie aus den Bethäusern zurück, die nichts enthielten, was die Phantasie irgendwie hätte anregen können.

Fern sei es uns, diese puritanische Anschauung hinsichtlich des Gottesdienstes auf den Thron zu erheben und jede äußere Verschönerung des Gottesdienstes als mit dem echten Geist des Judentums nicht vereinbar zu betrachten. Nur darf man sich nicht dem Glauben hingeben, daß durch die äußere sinnliche Anregung der Phantasie allein, die durch Gesang und Instrumentalmusik bewirkt wird, schon alles abgetan sei. Das Feuer, das durch Phantasie, durch Berauschung der Sinne entzündet wird, ohne Selbständigkeit des Geistes, ist nur flackerndes Strohfeuer. Die tiefe innere Ueberzeugung und die aus dieser fließende Gesinnungstüchtigkeit schafft eine wahre Begeisterung für das Judentum.

Religiöses Gefühl ist die Seele aller Gottesfurcht; aber in seiner Entartung wird es die Quelle der größten Verirrungen. Das vernunftgemäße Denken aber bildet das eigentliche Lebenselement des Judentums und ist der Schöpfer eines so energischen Bewusstseins, daß wir seine Wiederkehr in das Judentum nicht hoch genug anzuschlagen, und es, bereichert durch Gefühl und Phantasie, festzuhalten haben.

Die Woche

Berlin, den 9.6.1914

Aus Lissa i.P. wird uns geschrieben: Durch das Ableben des am 31. Mai d.J. dahingeschiedenen Landtagsabgeordneten Justizrat Eduard Wolff hat die hiesige Synagogengemeinde einen schmerzlichen unersetzlichen Verlust erlitten. 26 Jahre war er Repräsentant, 22 Jahre Vorsitzender der Repräsentantenversammlung, und bei aller seiner vielseitigen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit -- er war viele Jahre Stadtverordnetenvorsteher und bis zu seinem Tode Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, Vorstandsmitglied der Anwaltskammer usw. – schien es, als ob die Arbeit und die Sorge für die Gemeinde, der er entsprossen war, ihm am meisten ans Herz gewachsen war. Wo es galt, Gemeindeangelegenheiten zu vertreten, wo er seiner Heimatgemeinde nützen , ihr Wohl fördern konnte, da war er immer zu sprechen, für sie hatte er stets Zeit und oft hat er schwierigen Aufgaben in Gemeindesachen die Nächte geopfert.Die inneren Einrichtungen der der Gemeinde zu festigen und in modernem Sinne auszugestalten, ihre Finanzen sicher zu stellen und für ihre gedeihliche Entwicklung zu sorgen, war sein hauptsächliches Bestreben. Besondere Verdienste hat er sich um den Neubau des hiesigen Tempels und um die Verschönerung des Gottesdienstes erworben, und der große und rege Eifer und das warme Interesse, das er jederzeit nicht nur hierin, sondern in allen Lebensfragen der Gemeinde bekundete, werden in ihr unvergessen bleiben. Gemütsbewegend und voll wehmutsvoller Stimmung war die Trauerfeier, die für ihn in der Synagoge veranstaltet wurde.

Rabbiner Dr. Gelles würdigte in trefflicher Weise alle seine großen Verdienste um die Gemeinde, die Stadt, die Provinz und wie er als Volksvetreter niemals seiner Glaubensgenossen vergaß und nicht müde wurde im Kampf für ihre Rechte und ihre Gleichberechtigung. Auf dem Friedhofe brachte Landtagsabgeordneter K o p s c h die letzten Grüße der Fortschrittlichen Volkspartei im preußischen Abgeordnetenhause und pries Justizrat Wolff als einen der wackersten Vorkämpfer des Liberalismus. Jederzeit sei er im Parlament, in dessen Kommissionen vornehmlich er dank seiner hervorragenden juristischen und kommunalpolitischen Kenntnisse und Erfahrungen eine segensreiche Tätigkeit entfaltete, mit Eifer, Nachdruck und der ihm eigenen Zähigkeit für eine wahrhaft nationale Politik, für die Erhaltung und Festigung des Deutschtums in den Ostmarken, zugleich aber auch für einen Ausgleich der Gegensätze, für ein friedliches Nebeneinanderleben, für Gerechtigkeit und Toleranz eingetreten.

Erster Bürgermeister Wollburg sprach im Namen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Rechtsanwalt Dr. Jacobsohn im Namen der Raphael-Kopsch-Loge in Lissa, Kaufmann Leo Michel im Namen des Hilfsvereins der deutschen Juden, Hauptlehrer a.D. Herbst im ...

S. 279

... Namen der Vereinigung für das liberale Judentum im Deutschen Reiche und Namens des Zentralvereins der deutschen Juden warme Worte der Trauer, der Anerkennung und des Dankes. Alle die vielen aber , die dem Heimgegangenen die letzte Ehre erwiesen, waren beseelt von der Empfindung, daß sie einen der edelsten Menschen, einen der besten Juden, zu Grabe geleiteten.

Das Berliner Tageblatt schreibt:

Die „ Staatsbürgerzeitung“, die letzte Säule des Berliner Antisemitismus, wird am 30. Juni ihr Erscheinen einstellen. Wie uns mitgeteilt wird, soll versucht werden, sie als Wochenschrift weiterzuführen, doch steht dies noch nicht fest. Die „Staatsbürgerzeitung“ hat schon seit vielen Jahren an Geldnot gelitten. Als sie mit dem Stöckerschen „ Reich“ verschmolzen wurde, erhofften ihre Anhänger goldene Zeiten für ihr Blatt. Aber auch diese Verschmelzung brachte nicht das erhoffte Glück. Die Abonnentenzahl ging stetig zurück, so daß schließlich das „Reich“ das Erscheinen einstellte. Die „Staatbürgerzeitung“, der von der gesinnungs- und geistesverwandten „ Deutschen Tageszeitung“ durch Satzgemeinschaft eine Zeitlang unter die Arme gegriffen wurde, ging in einen neuen Verlag über, der später kurz vor dem Konkurs stand und sich mit seinen Gläubigern außergerichtlich einigte; es war der Verlag „Bürgerkunde“. Vom Hafenplatz siedelte das Blatt für einen Kaufpreis von 18 000 Mark nach der Zimmerstraße über, in den Besitz der Herrn Lebius von den „gelben“ Arbeiterorganisationen ( Spreeverlag, später Altdeutscher Verlag). Zunächst erschien die „Staatsbürgerzeitung“ nun drei Tage lang als Mittagsblatt, fand jedoch keine Leser. Der Versuch, sie als „11-Uhr-Abendblatt“ im Straßenhandel zu vertreiben, führte gleichfalls zu keinem Ergebnis. Selbst die forschesten Antisemiten mochten keinen Nickel mehr für das Blatt ausgeben. Auch alle Versuche, von der konservativen Partei Geld zu erlangen, scheiterten. Und so verschwindet die letzte Säule des Radauantisemitismus, das Blatt Stöckers und Ahlwardts, bar aller Mittel, verlassen von den eigenen Parteigängern.

Das Wolffsche Büro verbreitet folgende Nachricht:

In einer großen Reihe jüdischer Zeitungen des In- und Auslands sind Notizen erschienen, daß in einer demnächst stattfindenden Konferenz jüdischer A u s w a n d e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n mit den deutschen Schiffahrtslinien Mißstände in den deutschen Kontrollstationen behandelt und Reformen eingeführt werden sollen. Diese Meldung ist völlig unrichtig; gerade das Gegenteil ist der Fall. Mißstände in den Kontrollstationen gibt es überhaupt nicht. Die Organisation jüdischer Auswanderungsgesellschaften ist vielmehr an die deutschen Linien mit der Bitte herangetreten, ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Schützlinge der Vorteile und Segnungen der Kontrollstationen teilhaftig werden zu lassen, in denen für die Sicherheit und Wohlfahrt der Auswanderer geradezu vorbildlich gesorgt wird. Die gegenteiligen Veröffentlichungen können nur von Stellen ausgehen, die ein gutes Einvernehmen der deutschen Linien mit den jüdischen Organisationen stören wollen, vermutlich Unternehmungen, die Wohltätigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben, in Wirklichkeit aber nichts anderes als Auswanderungsagenten sind.

Einem Bericht über die Generalversammlung der Association consistoriale israelite in Paris entlehnen wir die Notiz, daß die Einnahmen des Jahres 1913 898 764 Francs, die Ausgeben 847 713 Francs betragen haben. Dieses günstige Resultat sei, wie der Schatzmeister auseinandersetzte, durch drei glückliche Umstände hervorgerufen: 1. Zusammenfallen der jüdischen hohen Feiertage mit der Rückkehr der Familien aus der Sommerfrische; 2. hohe Einnahmen aus Eheschließungen; 3. guter Stand der Papiere. Dagegen hätten Steuern und die freiwilligen Gaben abgenommen; erstere müßten 300 000 Francs einbringen, während sie in Wirklichkeit nur 200 000 Francs ergeben hatten. Der Schatzmeister warnt daher vor unangebrachtem Optimismus. Aber er konstatiert ein erfreuliches Erwachen jüdischen Sinnes und jüdischen Lebens.

Dem „ Berliner Tageblatt“ entnehmen wir folgende Notiz:

Das Schwurgericht Kiew sprach, wie von dort gemeldet wird, den Journalisten Alexander Jablonowstky frei, der von der durch den Beilis-Prozeß bekannten Vera Tscheberjak der Verleumdung durch die Presse angeklagt worden war. Jablonowstky hatte 1912 in einer Kiewer Zeitung ein Feuilleton veröffentlicht, in dem er behauptete, daß der junge Justschinski in der Wohnung der Tscheberjak getötet worden sei, die, um das Verbrechen zu verbergen, die Untersuchung in falsche Bahnen gelenkt habe. 68 vom Beilis-Prozeß bekannte Zeugen erschienen vor Gericht. Der Prozeß Jablonowsky ist einer aus der langen Reihe von Prozessen, die Vera Tscheberjak gegen Journalisten wegen angeblicher Verleumdung angestrengt hat.

Über handelsrechtliche Beschränkung von Juden in Rußland wird der „Vossischen Zeitung“ aus Petersburg berichtet:

Der Generalgouverneur von Kiew beantragte beim Ministerrat, die Gründung von Zuckerfabriken künftighin nur solchen Aktiengesellschaften zu gestatten, die in ihrem Statut die ausdrückliche Bestimmung haben, daß Juden nicht Aktionäre sein können. Dieser Antrag wird damit begründet, daß die russische Zuckerindustrie angeblich keine jüdischen Kapitalien mehr braucht.

Bei der Behandlung des Budgets des Handelsministeriums in der Reichsduma erklärte der Handelsminister, eine Einschränkung der Emission von Aktien werde keineswegs beabsichtigt; das Reglement, über das geklagt werde, enthalte nur zwei Artikel. Der erste handle von der Erwerbung von Grund und Boden und schreibe vor, daß in jedem einzelnen Falle bei Erwerbung großer Grundstücke die Berdürfnisfrage geprüft werden müsse; wenn die angegebene Fläche als notwendig für das betreffende Unternehmen anerkannt werde, sei deren Erwerb zu erlauben. Der zweite Artikel sehe eine Einschränkung der Errichtung von Verwaltungsräten von industriellen und Handelsgesellschaften vor; sein einziger Zweck sei die Wirksamkeit der bestehenden Gesetze über das Grundeigentum der Juden. Die Tragweite dieses Reglements sei unmäßig übertrieben worden. Die Hauptaufgabe sei zurzeit, den privaten Unternehmungsgeist anzuregen und Kapital herbeizuziehen.

In einer der letzten Sitzungen des a m e r i k a n i s c h e n Kongresses hielt der jüdische Deputierte aus Chicago, Mr. Sabath, folgende bemerkenswerte Rede:

„Gleich als die Nachricht hier eintraf, daß unsere Flotte, um die Ehre der amerikanischen Flagge zu erhalten, den Hafen von Veracruz in Mexiko zu bombardieren begann, erfuhren wir auch, daß vier amerikanische junge Leute bei diesem Sturm ihr Leben ließen.Aber bloß drei dieser auf dem Felde der Ehre gefallenen wurden der Öffentlichkeit bekanntgegeben, während der vierte als Unbekannter verzeichnet war.Nun denn, auch der Name dieses Helden ist nicht mehr unbekannt. Er hieß Samuel Eisenberg und war unter dem Namen Samuel Martin registriert. Er ist der Sohn jüdischer Eltern in meinem Wahlkreise Chicago.Es ist für unsere Verhältnisse nicht ganz uninteressant, zu erfahren, daß dieser mutige Jüngling sich, wie es viele im Ausland geborene zu tun für gut halten, unter einem „nom de guerre“ anwerben ließ, um auf diese Weise in gewissen Zweigen unseres Militärdienstes leider bestehenden Vorurteilen zu begegnen.

Obgleich ich aus der Tiefe meines Herzens bedaure, daß überhaupt Menschenleben verloren gingen, so muß ich doch auch zugeben, daß ich Genugtuung darüber empfinde darüber, daß unter den ersten vier Opfern, welche für die Ehre unseres Landes ihr Leben einbüßten, ein Jude aus meiner Stadt sich befindet, und daß auch zwei andere junge Männer unter den Toten von Emigrationseltern stammen. Dies ist ein neuer klarer Beweis dafür, worauf wir wiederholt hingewiesen haben, daß unsere Einwanderer unsere freien Einrichtungen schätzen und auch in Zukunft schätzen werden, und daß sie zu jeder zeit bereit sind, diese Einrichtungen mit ihrem leben zu verteidigen, gerade so wie jeder Amerikaner, der vielleicht in der Lage ist, eine lange Ahnenliste amerikanischer Abstammung nachzuweisen.

Dies zeigte sich auch bei dem ersten Bericht, den unsere Regierung nach Ausbruch des spanisch-amerikanischen Krieges erhielt. Auch damals war ein Jude das erste Opfer.Aber es ist nicht das erstemal in unserer Geschichte, daß Juden oder Bürger, welche in anderen Staaten geboren wurden, einen so herrlichen Beweis erbrachten, daß sie stets bereit seien, für die Ehre der Vereinigten Staaten zu den ...

Seite 280

... Waffen zu greifen. Als im Jahre 1848 derselbe Hafen Veracruz eingenommen wurde, da war der Vater meines Kollegen Lewi aus New York, Kapitän P H I L L I P L E W I , der erste, der dort landete und zum Hafenkapitän ernannt wurde.“

Sabath schloß mit folgenden Worten:

„ Herr Vorsitzender! Soeben wird mir eine Liste von Toten und Verwundeten überreicht, und abermals finde ich an der Spitze Namen von Juden. Jawohl meine Herren, sie können sich auf unsere jüdischen jungen Leute verlassen, möge es kommen , wie es wolle“

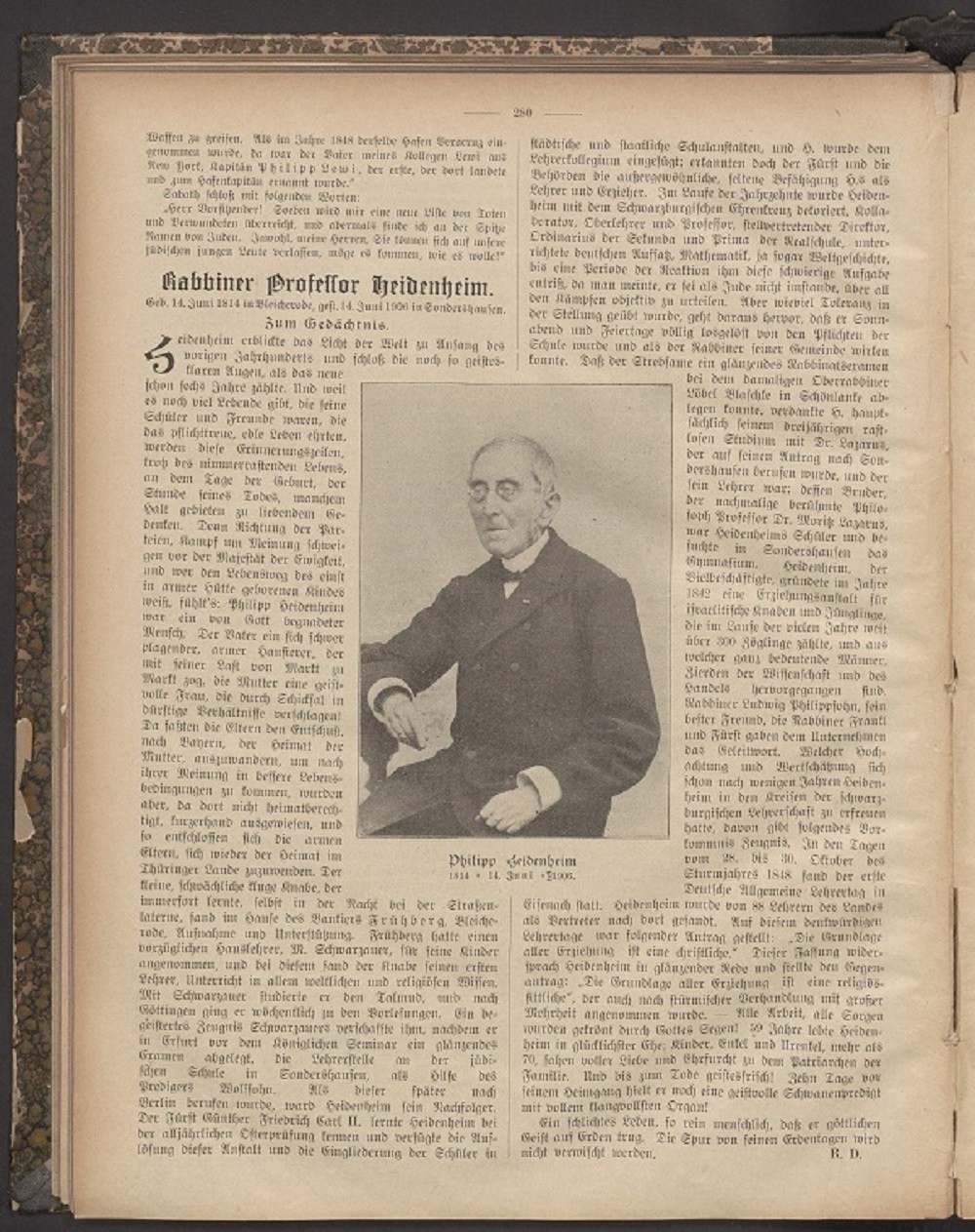

Rabbiner Professor Heidenheim

Geb. 14. Juni 1814 in Bleicherode, gest. 14. Juni 1906 in Sondershausen

Zum Gedächtnis

Heidenheim erblickte das Licht der Welt zu Anfang des vorigen Jahrhunderts und schloß die noch so geistesklaren Augen, als das neue schon sechs Jahre zählte. Und weil es noch viel Lebende gibt, die seine Schüler und Freunde waren, die das pflichttreue und edle Leben ehrten, werden diese Erinnerungszeilen, trotz des nimmerrastenden Lebens, an dem Tage der Geburt, der Stunde seines Todes, manchen Halt gebieten zu liebendem Gedenken. Denn Richtung der Parteien, Kampf um Meinung schweigen vor der Majestät der Ewigkeit, und wer den Lebensweg des einst in armer Hütte geborenen Kindes weiß, fühlt‘s: Philipp Heidenheim war ein von Gott begnadeter Mensch. Der Vater, ein sich schwer plagender, armer Hausierer, der mit seiner last von Markt zu Markt zog, die Mutter eine geistvolle Frau, die durch Schicksal in dürftige Verhältnisse verschlagen! Da faßten die Eltern den Entschluß, nach Bayern , der Heimat der Mutter auszuwandern, um nach ihrer Meinung in bessere Lebensverhältnisse zu kommen, wurden aber, da dort nicht heimatberechtigt, kurzerhand ausgewiesen, und so entschlossen sich die armen Eltern, sich wieder der Heimat im Thüringer Lande zuzuwenden. Der kleine, schwächliche Knabe, der immerfort lernte, selbst in der Nacht bei der Straßenlaterne, fand im Hause des Bankiers F r ü b e r g, Bleicherode, Aufnahme und Unterstützung. Frühberg hatte einen vorzüglichen Hauslehrer, M. Schwarzauer, für seine Kinder angenommen, und bei diesem fand der Knabe seinen ersten Lehrer, Unterricht in allen weltlichen und religiösen Wissen. Mit Schwarzauer studierte er den Talmud, und nach Göttingen ging er wöchentlich zu den Vorlesungen. Ein begeistertes Zeugnis Schwarzauers verschaffte ihm, nachdem er in Erfurt vor dem Königlichen Seminar ein glänzendes Examen abgelegt hatte, die Lehrerstelle an der jüdischen Schule in Sondershausen, als Hilfe des Predigers Wolfssohn. Als dieser später nach Berlin berufen wurde, ward Heidenheim sein Nachfolger. Der Fürst Günther Friedrich Carl II. lernte heidenheim bei der alljährlichen Osterprüfung kennen und verfügte die Auflösung dieser Anstalt und die Eingliederung der Schüler in städtische und staatliche Schulanstalten, und H. wurde dem Lehrerkollegium eingefügt; erkannten doch der Fürst und die Behörden die außergewöhnliche, seltene Befähigung H.s als Lehrer und Erzieher. Im Laufe der Jahrzehnte wurde Heidenheim mit dem Schwarzburgischen Ehrenkreuz dekoriert, Kollaborator, Oberlehrer und Professor, stellvertretender Direktor, Ordinarius der Sekunda und Prima der Realschule, unterrichtete deutschen Aufsatz, Mathematik, ja sogar Weltgeschichte, bis eine Periode der Reaktion ihm diese schwierige Aufgabe entriß, da man meinte, er sei als Jude nicht imstande, über all den Kämpfen objektiv zu urteilen. Aber wieviel Toleranz in der Stellung geübt wurde, geht daraus hervor, daß er Sonnabend und Feiertage völlig losgelöst von den Pflichten der Schule wurde und als der Rabbiner seiner Gemeinde wirken konnte. Daß der Strebsame ein glänzendes Rabbinatsexamen bei dem damaligen Oberrabbiner Löbel in Schönlanke ablegen konnte, verdankte H. hauptsächlich seinem dreijährigen rastlosen Studium mit Dr. Lazarus, der auf seinen Antrag nach Sondershausen berufen wurde, und der sein Lehrer war; dessen Bruder, der nachmalige berühmte Philosoph Professor Dr. Moritz Lazarus, war Heidenheims Schüler und besuchte in Sondershausen das Gymnasium. Heidenheim, der Vielbeschäftigte, gründete im Jahre 1848 eine Erziehungsanstalt für israelitische Knaben und Jünglinge, die im Laufe der vielen Jahre weit über 300 Zöglinge zählte, und aus welcher ganz bedeutende Männer, Zierden der Wissenschaft und des Handels hervorgegangen sind. Rabbiner Ludwig Philippsohn, sein bester Freund, die Rabbiner Frankl und Fürst gaben dem Unternehmen das Geleitwort. Welcher Hochachtung und Wertschätzung sich schon nach wenigen Jahren Heidenheim in den Kreisen der Lehrerschaft zu erfreuen hatte, davon gibt folgendes Vorkommnis Zeugnis. In den Tagen vom 28. bis 30. Oktober des Sturmjahres 1948 fand der erste deutsche allgemeine Lehrertag in Eisenach statt .Heidenheim wurde von 88 Lehrern des Landes als Vertreter nach dort gesandt. Auf diesem merkwürdigen Lehrertage war folgender Antrag gestellt: „ Die Grundlage aller Erziehung ist eine christliche.“ Dieser Fassung widersprach Heidenheim in glänzender Rede und stellte den Gegenantrag: „ Die Grundlage aller Erziehung ist eine religiössittliche“, der auch nach stürmischer Verhandlung mit großer Mehrheit angenommen wurde. - Alle Arbeit, alle Sorgen wurden gekrönt durch Gottes Segen! 59 Jahre lebte Heidenheim in glücklicher Ehe; Kinder, Enkel, Urenkel, mehr als 70, sahen voller Liebe und Ehrfurcht zu dem Patriarchen der Familie. Und bis zum Tode geistesfrisch! Zehn Tage vor seinem Heimgang hielt er noch eine geistvolle Schwanenpredigt mit vollem klangvollsten Organ!

Ein schlichtes Leben, so rein menschlich, daß er göttlichen Geist auf Erden trug. Die Spur von seinen Erdentagen wird nicht verwischt werden.

R. D.

S. 281

Das Testament eines Berliner jüdischen Bankiers ( 1819 )

Von Ludwig Geiger

S I M O N V E I T – W I T Z E N H A U S E N, der Schwiegersohn Moses Mendelssohns, der sich 1783 mit Dorothea ( Brendel ) , der Tochter des jüdischen Weltweisen, verheiratete, von ihr 1799 geschieden wurde, starb 1819. In Mendelssohns Biographien wird er als braver Mann geschildert, der bei dem Schwiegervater, der den wohlhabenden Kaufmann zum Gatten seiner ältesten Tochter auserwählte, in hoher Achtung stand. In den Biographien seiner geschiedenen Frau Dorothea wird diese Bravheit des Mannes wohl auch betont, aber das ausgezeichnete humane, weit über die gewöhnliche Milde und Menschenfreundlichkeit hinausgehende Wesen des wackeren Menschen wird nicht genügend dargetan. In einer größeren Studie über Dorothea, die demnächst in der „Deutschen Rundschau“ veröffentlicht werden wird, versuche ich den Verkannten wieder zu Ehren zu bringen.

In dieser Studie wird auch ein Brief Dorotheens veröffentlicht werden, im Jahre 1819, wenige Monate vor Simons Tode geschrieben. In jenem Briefe, der mir von der Familie Veit anvertraut wurde, hatte Dorothea, die nicht aus Leichtsinn gefehlt, nicht aus Übermut und bloßer Sinnlichkeit ihren gatten verlassen, sondern aus jenem romantischen Drange heraus gehandelt hatte, der es ihr nicht möglich machte, in der ruhigen, abgegrenzten, etwas kleinbürgerlichen Sphäre ihres Ehemannes zu verweilen, ihren Gemahl um verzeihung gebeten und alle Schuld auf sich genommen sowie ihm die herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen, Wiederkehr seiner Gesundheit und langes Leben für ihn erfleht.

Aber Simon Veit erlag der Krankheit, bei deren Herannahen er sich wohl zum letzten Male seiner ehemaligen Gattin genähert hatte. Er hatte, obwohl Dorothea das dringend wünschte, sich nicht wieder verheiratet, sorgte vielmehr während seines Lebens in großzügiger Weise auch für seine geschiedene Frau und deren zweiten Gatten Friedrich Schlegel und gewährte in echt väterlicher Art seinen beiden Söhnen ( zwei andere Kinder waren früh gestorben) : Jonas ( Johannes ) und Feibisch ( Phillipp ), die auch, da sie herangewachsen waren, durch ihre Kunst nicht viel verdienten, reichlichen Lebensunterhalt, obgleich sie ihm den größten Schmerz angetan hatten dadurch, daß sie auf Dorotheas beständiges Drängen zum Christentum übergegangen waren. Der herrliche Brief, in dem Simon Veit dem zweiten Sohn Philipp auch nach diesem Schritte seiner immerwährenden Liebe versicherte, ist vor vielen Jahren in Raichs Sammlung „ Dorothea v. Schlegel“ , Mainz 1881, Band 1, Seite 437 ff. gedruckt und verdiente, besonders in jüdischen Kreisen, allgemein bekannt zu sein.

Bei dieser eben gekennzeichneten Gesinnung, bei dem Verhältnis Simon Veits zu seinen Söhnen war es mir von Wichtigkeit zu erfahren, wie er sich in seinem Testament zu der geschiedenen Frau und zu seinen Söhnen verhalten hatte, ob er diese Gattin überhaupt bedacht, und ob er seine Söhne etwa bloß auf den ihnen zukommenden Pflichtteil gesetzt hätte. Daß ein solches Testament des Jahres 1811 im Kammergericht von Berlin verwahrt würde, war mir durch Herrn Bibliothekar Dr. M. Stern mitgeteilt worden. Freilich ergab sich auf Grund von Nachforschungen, die durch den Herrn Präsidenten des Kammergerichts angeregt wurden, daß dies Testament des Jahres 1811, ebenso wie ein späteres vom Jahre 1814 nicht mehr vorhanden sei, und es ist daher nicht möglich, die Bestimmungen dieser letztwilligen Verfügungen darzutun. Es wäre wohl denkbar, daß sich in dem von 1811, also unmittelbar nach Philipps Taufe – Johannes war schon früher zum Christentum übergegangen – der Unwille des Vaters geäußert hätte. Daß er im jahre 1814 ein neues Testament entwarf, läßt sich daraus erklären, daß infolge des Krieges die finanziellen Verhältnisse sich stark verändert hatten, so daß möglicherweise die im Jahre 1811 getroffenen Bestimmungen nicht mehr zutrafen. Aber als Veit seinen Tod herannahen fühlte, hob er auch jene Verfügungen des jahres 1814 auf und machte ein neues Testament ( 1819 ), das sich in den Akten des Kammergerichts erhalten hat ( ich statte dem Herrn Präsidenten des Kammergerichts ergebensten Dank für die Erlaubnis ab, die wichtigen Aktenstücke benutzen zu dürfen ).

Ich gebe von diesen Urkunden an dieser Stelle um so lieber Kunde, da es sich wohl lohnt die Bestimmungen dieses merkwürdigen Mannes kennen zu lernen, und da sie hervorragende Berliner Persönlichkeiten und Institute reichlich bedenken.

Dieses Testament vom 11.Februar 1819 gedenkt Dorotheens mit keinem Worte.Die Brüder des Testators Salomon und Philipp Veit ( der erstere ein langjähriges Mitglied des Vorstandes der jüdischen Gemeinde, der letztere ein angesehener Kaufmann ) werden zu Testamentsexekutoren eingesetzt. Sollten sie dieses Amt nicht annehmen oder vor dem Tode des Testators verstorben sein, so werden an ihrer Stelle zu Exekutoren ernannt: Joseph Mendelssohn, Abraham Mendelssohn und C. Hein

§ 2 lautet wörtlich: „ Zu Erben meines Nachlasses ernenne ich meine Söhne Johannes Veit und Philipp Veit dergestalt, daß sie meinen ganzen Nachlaß, nachdem die unten von mir näher zu bezeichnenden Legate gezahlt sein werden, zu gleichen Teilen unter sich vertheilen sollen. Sollte mein Nachlaß nicht 63 610 Taler betragen, so daß für jeden meiner Söhne, nachdem 13 610 Taler für die Legate gezahlt sind 25 000 Thaler bleiben, sollen nur die Legate von 300 Thalern aber nach Verhältnis ebenso viel weniger erhalten, als jeder meiner Söhne auf die oben bestimmten 25 00 Thaler weniger bekommt.“

Im § 3 werden 19 Legate ausgesetzt, unter anderem für Hausknecht, Köchin, Aufwärterin, Friseur, Arme. Von jüdischen Instituten werden bedacht: die Gesellschaft zur Verpflegung von Kranken und die jüdische Freischule. Ferner werden einer Anzahl einzelner Personen, Bekannten und Verwandten des Testators größere Summen gespendet, besonders auch dem Bruder Joseph Veit, der in den letzten Jahren Simons Korrespondenz geführt hatte.

§ 4 lautet wörtlich: „ Diejenigen meiner Schuldner, welche in der Zeit der Noth zu ihrer Aufrechterhaltung Gelder geliehen, und deren Namen und Schulden ich auf ein besonderes Papier verzeichnet und in den Büchern mit einem NB. versehen habe, sollen, es mögen über meine Forderungen an sie Wechsel oder Schuldscheine existieren oder nicht, keineswegs durch Zwangsmittel zur Abführung ihrer Schulden angehalten, vielmehr soll abgewartet werden, ob sie gutwillig zahlen wollen, und wenn dies nicht geschieht, sollen ihnen ihre Schulden erlassen werden.“

Dies ist so eine herrliche Bestimmung, daß sie wörtlich mitgeteilt zu werden verdient. Sie bekundet das wirklich humane Wesen des ausgezeichneten Menschen, der die Wohltaten, die er während seines Lebens spendete, nach seinem Tode nicht aufheben und in eine drückende Last für die früher Bedachten verkehren wollte.

Die übrigen Bestimmungen des Testaments sind von geringerem Interesse. Hervorzuheben ist, daß die Söhne einen Betrag von 3000 Thalern gleich erhalten können, ferner, daß sie aufgefordert werden, sich des Rates der Kuratoren zur Unterbringung und Verwaltung der Gelder zu bedienen. Es sei sodann erwähnt, daß Wäsche, Kleider und Möbel nicht verkauft , sondern an die Armen verteilt werden sollen; die vorhandenen Bücher sollen die Söhne erhalten, mit Ausnahme der Werke ...

S. 282

... Voltaires, Rousseaus, Herders und Wielands, die einem Verwandten zugewiesen werden. Auch diese Auswahl ist von großem Interesse. Die genannten Schriftsteller sind wohl die, auf deren Werke der Testator besonderen Wert legte; auffallend ist, daß Lessing fehlt, der doch gewiß in der Bibliothek eines gebildeten Juden einen Platz hatte; bezeichnend, daß Goethe und Schiller nicht genannt werden.

Eine fernere Bestimmung des 10. Paragraphen, der von den hinterlassenen Effekten handelt, verdient gleichfalls eine Mitteilung. Sie lautet: „ von meinen Bildnissen soll jeder meiner Söhne seine eigene Arbeit zurückbekommen; die übrigen werden ebenmäßig durch das Los oder durch Übereinkunft an sie verteilt. Nur mein eigenes Bildnis soll meinem Bruder Salomon Veit auf sein Verlangen entweder im Original verbleiben oder, wenn es mein Sohn Johannes Veit zurückzuhaben wünscht, so hat derselbe meinem Bruder Salomon Veit eine Kopie selbst anzufertigen und zu übergeben und in diesem Falle das Original für sich zu behalten.“ das hier erwähnte , von Johannes Veit herrührende Bild Simons ist, soweit ich weiß, bisher nicht publiziert, denn das in Martin Spahns Buch über den Maler Philipp Veit, Bielefeld 1901, Seite 65, mit der Unterschrift: „ Der Buchhändler Simon Veit“, veröffentlichte Oelgemälde stellt nicht den Mann, um den es sich hier handelt, dar – Simon war nicht Buchhändler, sondern Bankier - , sondern den bekannten, aber später lebenden Buchhändler, Schriftsteller und Politiker Moritz Veit. Möglicherweise ist das hier erwähnte Bild identisch mit einem aus dem Meyerbeerschen Nachlaß stammende Oelgemälde, das sich jetzt im Besitz des Geheimen Justizrats Hermann Veit-Simon in Berlin befindet. ( Doch läßt sich nicht feststellen, ob dieses Bild das ursprüngliche Gemälde von Johannes Veit oder eine von diesem angefertigte Kopie ist ). Im Schluß des Testaments behält der Testator sich das Recht der Anfügung von Kodizillen vor. In den Akten des Kammergerichts befinden sich ferner die Empfangsanzeigen der Erben und der Legetare.

Die Empfangsanzeige von Johannes Veit ist datiert: Berlin, 30. November 1819; die von Philipp Veit : Rom, den 18.Januar 1820. Auch sämtliche übrigen Empfangsanzeigen sind erhalten; für die Freischule „ der Direktor Bendavid ph. dr.“. Name und Aktenstück ganz eigenhändig.

Der gesetzliche Erbschaftsstempel wurde „ nach völlig beendeter Regulierung der Verlassenschaft“ am 21. September 1820 mit 305 Talern bezahlt.

Ich glaube, daß die Veröffentlichung dieses merkwürdigen Aktenstücks bei den Lesern dieses Blattes allseitigem Interesse begegnen wird. Denn es gibt nicht bloß einen Beitrag zur Geschichte einer noch heute weit verbreiteten und hoch angesehenen Berliner Familie, sondern ist von großem kulturhistorischem Werte. Der stille, bescheidene Mann, der während seines Lebens und nach seinem Tode von vielen verkannt wurde, freilich von keinem Geringeren als Moses Mendelssohn nach seinem vollen Wert geschätzt ward, erscheint hier als ein wahrhaft edler; seine Gesinnung zeugt von einer so echten und tiefen Humanität, daß sie den Nachlebenden als schönes Beispiel dienen kann.

Ein zu Unrecht Vergessener.

Von Egon Noska.

Der bevorstehende fünfzigjährige Todestag Lassalles wird auch die Erinnerung an den Berliner Arzt A R N O L D M E N D E L S S O H N wachrufen, der an dem berühmten Kassettendiebstahl für die Gräfin Hatzfeld beteiligt war, und der einzige von allen denen gewesen ist, die mit diesem Diebstahl zu schaffen hatten, der schwere Strafe erlitt und darüber zugrunde ging, obwohl er zweifellos der Unschuldigste war.

An Arnold Mendelssohn hat sich ein tragisches Geschick erfüllt. Er, ein Mitglied der berühmten Familie Mendelssohn, von der ein jeder Angehöriger zu geistiger Bedeutung gelangt ist, ein Enkel des Philosophen Mendelssohn, einer, der zweifellos Fähigkeiten besaß und in sich entwickelt hatte, die ihn dazu ausersehen scheinen ließen, den Ruhm dieser Familie auch auf einem Gebiete zu begründen, auf dem dieser Name noch nicht vertreten war, dem der ärztlichen Wissenschaft, wurde aus dieser ruhmvollen Laufbahn verdrängt durch eine Tat, welche vor dem Gesetz zweifellos strafbar, vor dem Richterstuhl der Moral vielleicht gar als edel und hochsinnig bezeichnet werden muß.

So ist dieser zweifellos bedeutende Mensch ausgestoßen worden aus dem Reiche hervorragender Geister; das „ Biographische Lexikon berühmter Ärzte“ , in das er unbedingt gehört und das weit unbedeutendere Mediziner aufführt, erwähnt ihn nicht, und wenn man seinen Namen nennt, geschieht es eben nur noch im jenem verdächtigen Zusammenhange mit dem Kassettendiebstahl und auch dann meistens so, daß man kaum weiß, daß er in diese Angelegenheit in einer Weise hineingezogen ward, die für ihn nur als ehrenvoll bezeichnet werden kann.

Hier soll nun in Kürze gezeigt werden, das Arnold Mendelssohn nicht das Geschick ruhmlosen oder gar verdächtigen Andenkens verdient, daß sich vielmehr das Judentum dieses Mannes nicht zu schämen braucht, von dem Rudolf Virchow einer seiner wissenschaftlichen Strebensgenossen, sagt, daß er in einem einzelnen Gebiete der wissenschaftlichen Heilkunde, dem der experimentellen Pathologie, „ vielleicht berufen gewesen wäre, das Beste zu leisten“.

Arnold Mendelssohn war, wie erwähnt, ein Enkel des Philosophen. Sein Vater , Nathan Mendelssohn, war Moses jüngster Sohn, ein tüchtiger Techniker, dessen Namen in der Mechanik mit Ruhm und Ehren genannt wird. Bekannt machte er sich besonders durch eine Kreisteilmaschine, welche er im Jahre 1810 erbaute, und die die erste in Berlin war.. Er hatte in Frankreich und England bei den Tüchtigsten sich ausgebildet und für die Berliner Geleehrtenwelt wichtige Instrumente geschaffen, so Luftpumpen mit Glasstiefeln, ein Passageinstrument für die Berliner Sternwarte usw. Trotzdem scheint dieser Sohn des Philosophen in materieller Hinsicht nicht wie seine Brüder vom Glück begünstigt gewesen zu sein, denn er nahm im Jahre 1828 das immerhin bescheidene Amt eines Steuereinnehmers in Glatz an, welche Stellung er wohl durch seine Beteiligung als Landwehroffizier in den Befreiungskriegen erhalten haben mochte, doch kam er 1835 als Stempelrevisor nach Berlin und betätigte sich hier als polytechnischer Schriftsteller, gehörte auch zu den Begründern der Polytechnischen Gesellschaft. Im Jahre 1852 starb er im siebzigsten Lebensjahre und hatte somit noch das Unglück seines Sohnes Fall mitzuerleben, nachdem er an seinem glänzenden Aufstieg sich hatte erfreuen können.

Arnold Mendelssohn wurde im Jahre 1817 geboren zu Lissa in Schlesien und empfing seine erste Schulbildung in Glatz und dann in Liegnitz. Als sein Vater dann im Jahre 1835 nach Berlin kam, setzte Arnold seine Gymnasialstudien auf dem Friedrich- Wilhelms-Gymnasium fort, wo er als Zwanzigjähriger unter Professor Spilleke das Reifezeugnis erhielt.

Er widmete sich nun dem Studium der Medizin zunächst in Berlin, dann auch ein Semester in Bonn, trieb aber nebenbei auch noch andere Studien.So gehörte auch der Philosoph und Dichter Karl Werder zu seinen Lehrern.

Im November 1841 erwarb Arnold Mendelssohn mit seiner Abhandlung „ Ueber den Erbgrind“ den Doktortitel. Zu seinen Opponenten bei der Promotionsfeier gehörte auch der Philosophiestudent Leopold Kronecker, der spätere Ordinarius der Mathematik an der Berliner Universität. Mendelssohns erwähnte Doktorschrift ist gewissermaßen von geschichtlicher ...

S. 283

... Bedeutung in der medizinischen Wissenschaft; im Jahre 1839 hatte der berühmte Mediziner Lukas Schoenlein die wichtige Entdeckung gemacht, daß der Erbgrind, eine Hautkrankheit, durch einen Schimmelpilz hervorgerufen werde. Auf R. Remaks Vorschlag wurde dieser Pilz dann Ahorcon Schoenleinii genannt, zum Andenken an seinen Entdecker. Bedeutsam und wichtig an dieser Entdeckung war, daß zum ersten Mal ein Kleinlebewesen als Erreger einer menschlichen Krankheit erkannt worden war, nachdem dies vordem nur von Tierkrankheiten erwiesen war. Auf dieser Entdeckung Schoenleins nun beruhten die Forschungen des jungen Dr. Mendelssohn, der in seiner Doktorschrift zum erstenmal mikroskopische und klinische Untersuchungen über den Erbgrind veröffentlichte und nachwies, daß der Erbgrind übertragbar sei. Dabei kommt er freilich auch zu Schlüssen, die später als falsch sich erwiesen.

Nach seiner Promotion schloß sich Mendelssohn an Ludwig Traube, diesen berühmten Mediziner jüdischer Herkunft, an, der mit seinen experimentellen Studien an Tieren der medizinischen Wissenschaft ganz neue Wege wies und der Begründer der experimentellen Pathologie wurde. Ludwig Traube hatte damals Perkussionskurse an den Patienten eines befreundeten Armenarztes eingeführt und Mendelssohn beteiligte sich an diesen Kursen, bis die Armendirektion sie verbot.

Dann unternahm er mit Traube gemeinsam jene Tierversuche. Das Ziel dieser Versuche war, krankhafte Erscheinungen an Tieren absichtlich hervorzurufen, um an ihnen die Stadien der Krankheit genau beobachten, und diese Beobachtungen zum besten der erkrankten Menschheit verwerten zu können. Diese Versuche sind später wieder und wieder bis in unsere Tage hinein von den sogenannten Vivisektionsgegnern bekämpft worden, doch haben gerade die bedeutungsvollen Forschungen Traubes bewiesen, daß wir ohne diese Experimente zahlreichen Krankheiten gegenüber noch völlig im Dunkeln tappen würden. Traube ist freilich nicht der erste, der solche Tierversuche anstellte, vielmehr kam diese Methode aus Frankreich, und Traube gebührt nur das Verdienst, sie in die deutsche Heilwissenschaft eingeführt zu haben, freilich ohne hier große Erfolge mit ihnen zu erreichen.

Mendelssohn aber war ein ausgezeichneter Gehilfe Traubes an diesen Versuchen, die zuerst in Traubes Wohnung, dann in der Tierarzneischule ausgeführt wurden. Der dritte im Bunde war der spätere Professor Rühle in Bonn. Aber Mendelssohn zeichnete sich vor den Freunden bei diesen Versuchen durch eine gewisse manuelle Geschicklichkeit aus. Offenbar hatte er von seinem Vater das mechanische Geschick geerbt, und seine Aufgabe war es, die Versuche so geschickt und einfach anzuordnen wie möglich. Virchow berichtet, daß ihm in dieser Hinsicht keiner der Arbeitsgenossen gleichkam.

Besonders galten diese Versuche zunächst einer Forschung die Schoenlein, dessen Assistent Traube geworden war, angeregt hatte, einer Untersuchung des Nervus vagus und dessen Einfluß auf den Blutumlauf. Die Versuche gingen von der Beobachtung aus, daß Tiere, denen man den Nervus vagus durchschneidet, an Entzündung der Lunge erkranken, so daß man annahm, daß die Entzündung lediglich eine Folge der Nervenlämung sei. Mendelssohn wies aber nach, daß die Nervdurchschneidung ein Kehlkopfleiden hervorrufe und in dessen Folge eine Lungenentzündung entstehe. Er veröffentlichte die Ergebnisse in einer Schrift „ Über die Lungenhyperämie“, die von den Sachverständigen mit vielem Beifall aufgenommen wurde und den Verfasser zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, wenn auch später Traubes weitere Forschungen ergaben, daß Mendelssohn auch hier wieder in seinen Schlußfolgerungen zu weit gegangen war.

Jedenfalls darf auch diese Studie Mendelssohns , die neben seiner Promotionsschrift die einzge Arbeit des Forschers blieb, in der Geschichte der Medizin als eine der ersten Arbeiten über experimentelle Pathologie nicht unerwähnt bleiben.

Da kam die Hatzfeldaffäre , die diesem hoffnungsvollen Forscherleben ein Ziel setzte.

Mendelssohn war mit Lassale von Jugend her befreundet. Der um acht Jahre jüngere Ferdinand Lassalle übte auf Arnold Mendelssohn einen faszinierenden Einfluß. Ludwig Traube hatte Mendelssohn schon vor dem verführerischen Zauber dieses hochbegabten Jünglings gewarnt, aber Mendelssohn schwärmte wie alle Welt für den geistvollen Jüngling und folgte ihm blindlings. Durch Mendelssohn lernte dann Lassalle auch die Gräfin Hatzfeld kennen, die von ihrem Gatten bedrängt, betrogen, verfolgt und ihres Sohnes beraubt wurde. Lassalle nahm sich der weinenden Gräfin an und kam eines Tages zu Mendelssohn und einem Assessor Oppenheim, dem Sohn eines millionenschweren Bankiers und fragte die Freunde, ob sie ihm auf Tod und Leben helfen wollten, die Gräfin zu beschützen, und bereit wären, selbst ihre eigene Existenz zu opfern. Der feurigen Beredsamkeit Lassalles war nicht zu widerstehen, sie schwuren ihm Gefolgschaft.

So reisten alle drei nach Düsseldorf, wo Hatzfeld damals lebte, um Material gegen ihn zu sammeln.Inzwischen war aber der Graf mit seiner Freundin, einer Frau v. Meyendorff, nach Aachen gereist, und Lassalle hatte in Erfahrung gebracht, daß diese im Besitz einer Schenkungsurkunde des Grafen über einen Teil des Vermögens war, durch welche das Kind der Gräfin seines Besitzes beraubt gewesen wäre. Lassalle überredet seine Freunde, der Frau v. Meyendorff überall hin zu folgen, um die Schenkungsurkunde zurückzuerhalten. So kommen sie nach Köln und steigen mit Frau v. Meyendorff gemeinsam im Mainzer Hof ab.

Am anderen Tage, unmittelbar vor der Abfahrt des Dampfboots, sieht Oppenheim, daß der Bediente der Dame das Gepäck hinabträgt, unter anderem auch eine Kassette, in der er das Dokument vermutet. Ein unbedachter, unüberlegter Plan steigt rasch in ihm auf, und während der Diener das Gepäck einen Augenblick verläßt, stürzt Oppenheim mit der Kassette davon, und , weil er selbst von Aachen keinen Koffer mitgebracht hatte, in Mendelssohns Zimmer, damit dieser die Kassette in seinem Koffer birgt.

Dieser ist verblüfft, kommt aber gar nicht zur rechten Überlegung, denn er kann und will den Freund nicht im Stich lassen, und nimmt die Kassette , um sofort mit ihr abzureisen. Er wird von der Polizei verfolgt, springt unterwegs aus dem Waggon, Koffer und Kassette im Stich lassend, flüchtet querfeldein und erreicht Paris. Sein im Stich gelassenes Gepäck, bei dem auch ein Reisesack Oppenheims war, wird beschlagnahmt, und der dadurch verdächtige Oppenheim verhaftet. In der Assisensitzung gestand Oppenheim den Diebstahl offen ein, aber auch die Gründe, die ihn verleitet, und da diese keine unedlen waren, man dem Sohne eines vielfachen Millionärs auch sofort glauben konnte, daß nicht die Absicht einer Bereicherung vorlag, so wurde er freigesprochen. Das geschah im Dezember 1846.

Da glaubte nun Arnold Mendelssohn, daß, wenn schon Oppenheim, der Urheber des Diebstahls, freigesprochen würde, für ihn erst recht keine Gefahr vorhanden sei, hatte er doch nur, um den Freund zu retten, an der Tat teilgenommen.Was konnte dem Mitschuldigen geschehen, wenn der Schuldige frei ausging? So kehrte er im Juni 1847 aus Paris zurück und stellte sich freiwillig den Behörden, sobald er deutschen Boden betrat, in Köln. Auch er kam vor die Assisen und was keiner vermutet hatte – er ward im Januar 1848 von den geschworenen des Diebstahls in einem öffentlichen Gasthause schuldig befunden und zu fünfjähriger Zuchthausstrafe verurteilt. ...

Weiter Scans der Allgemeinen Zeitung des Judentums und Volltext-Transkriptionen folgen demnächst.

S. 284

... Seine Verwandten setzten alle Hebel in Bewegung, um für den Verurteilten, der aus romantischer Verblendung sich für andere geopfert, Begnadigung herbeizuführen. Alexander v. Humboldt machte seinen großen Einfluß beim König Friedrich Wilhelm IV. geltend, und schließlich ward die Strafe, deren Schwere selbst die härtesten Beurteiler des Falles in Erstaunen setzte, in eine einjährige Gefängnisstrafe mildernd umgewandelt, an die aber die harte Bedingung der Verbannung ins Ausland geknüpft war.

So ging Arnold Mendelssohn, nachdem er seine Strafe verbüßt hatte, nach Konstantinopel und Syrien. Im Jahre 1854 nahm er auf türkischer Seite als Arzt am Krimkrieg teil, dabei starb er auf einem Parforcemarsche nach Bajazid.

Man berichtet, daß er die letzten Jahre seines Lebens schon sehr unter Seelenkrämpfen gelitten, daß er es heftig bereut hatte, den phantastischen Ueberredungskünsten eines einundzwanzigjährigen Jünglings nachgegeben zu haben, um in edler schwärmerischer Aufwallung seinen Forschungen untreu zu werden.

So starb in der Blüte seiner Jahre ein siebenunddreißigjähriger Gelehrter, der zweifellos, ohne diese phantastische Wendung seines Lebens, in der Glanzzeit der Berliner Heilkunde, an deren Entwicklung er mitgearbeitet, eine Zierde derselben geworden wäre.

Wie die Antisemiten die Studenten einfangen wollen.

Von stud. jur. Ernst Martin Linz , Mannheim – Heidelberg

Vor mir liegt ein der studierenden Jugend gewidmetes antisemitisches Flugblatt mit der Ueberschrift „ Hie Teut! Hie Juda“ und dem Hinweis auf die Zeit vor hundert Jahren. Wenn man die hochtrabenden, fast poetischen Phrasen, an denen sich allenfalls noch eine Wernerseele begeistern kann, ausscheidet, so erkennt man die ganze Jämmerlichkeit des reaktionären Elaborats, das mit ebenso kühnen wie innerlich unwahren Behauptungen vollgespickt ist.

Was die Reminiszenz von 1813 betrifft, so hätten wohl unsere Antisimiten allen Anlaß, sich über jene Zeit auszuschweigen. Nicht die „Deutsch-Völkischen“, sondern das deutsche Volk in der Einigkeit aller Stämme haben Napoleon geschlagen und das Vaterland gerettet. Daß damals als höchstes Ziel die deutsche Einheit nicht erreicht wurde, das schuldete die unmittelbar folgende, dem heutigen Antisemitismus geistesverwandte Reaktion und nicht der „verjudete Liberalismus“. Genau wie die neulich an dem Reichsgedanken rüttelnden Preußenbündler, unsere patentierten Patrioten, sicherlich in keiner Beziehung mit dem „umstürzlerischen Judentum“ stehen. Oder glauben die Antisemiten, daß sich das jahr 1813 und die geistigen Strömungen jener Zeit sonst irgenwie für ihre Zwecke zum Vergleich eignen? Wollen die Werner und Lattmann einen Freiherrn vom Stein, Fichte oder Gneisenau als ihre Männer in Anspruch nehmen? Es ist unzweifelhaft, daß sich der Schöpfer der allgemeinen Wehrpflicht für die preußische Armee und andere Reformer die Zukunft ihrer Werke ganz anders dachten, als sie durch die geworden sind, die diese Männer mit tendenziöser Geschichtsklitterung verherrlichen.

Nachdem das geschmackvolle F - lugblatt – jeder Antisemit ist bekanntlich Aesthet von Geburt – sich in der als Einleitung gedachten ersten Spalte also verhauen hat, verfällt es fast Mitleid erregendem Pessimismus, dieweil „ selig sind, die Verfolgung leiden“, und schulmeistert unsere ihm abgeneigte schwächliche Zeit, indem es um sich wirft mit kriegslüsterner Poesie: „ Kampf ist der Vater der Begeisterung, fauler Friede ist Tod“. Das Papier erbringt damit den Beweis dafür, wenn es weiter unten schreibt, daß Vaterlandsliebe heute vielfach Chauvinismus genannt werde. Man höre aber, was es weiter verbricht: „ Jeder noch nicht Entnervte fühlt, wie ein feiger Friede, innen und außen, alles Heldische in unserem Volk aufweicht; es sind nicht die Schlechtesten, die beten: Herrgott, gib uns Kampf!

… Trotzdem geht es wie schleichende Ermattung durch unser Volk; wer mit ihm fühlt, leidet auch mit ihm, spürt eine kraftzehrende Not, in der anscheinend aller Wille zur Erhebung und Empörung erstickt, um so verderblicher, weil ihre innere Ursache den meisten unkennbar bleibt.

Ja,ja, die Zeiten , in denen man kraftstrotzend in Tierfellen spazierte, sind vorüber.

Es wird im weiteren von Staat und Volk geredet, von „ unfrohen, häßlichen, an Leib und Seele kraftlosen Menschen“, von der „erschütterten Familie“, von der „ in Aeußerlichkeit entarteten Religion“, der noch einige andere hübsche Attribute beigegeben sind, und von dem Schwinden von Treue, Pflicht, Opfersinn und Vaterlandsliebe.

Jetzt kommt, wer natürlich an all dem schuld ist. Es ist das Judentum, das sich heute nicht nur vollster Gleichberechtigung erfreut, sondern das von oben geliebt und verhätschelt wird.

„ Die Judenfrage ist demnach die Frage, ob wir dulden wollen, daß das Judentum die Oberleitung auf allen Lebensgebieten übernimmt, um die Söhne und den Geist unseres Volkes aus allen maßgebenden Schichten zu verdrängen“.

Tableau! So ist‘s zu lesen in fettgedruckten Lettern. Dieweil Statistik eine feile Dirne, glaubt man, sich auch ihrer, um Eindruck zu schinden, bedienen zu können. Denn :

„Bereits sind 17 % aller Lehrstühle mit Hebräern besetzt, während sie nur 1 % der Bevölkerung ausmachen“.

Warum schreibt das Papier nicht: bereits sind fast 100 % aller Stellen in der Diplomatie im Besitz des Adels, während er nur einen ganz geringen Bruchteil der Bevölkerung ausmacht? Aber die hohe Zahl jüdischer Professoren beweist zum antisemitischen Zweck ebensowenig gegen die Juden, wie beispielsweise die niedrige „Zahl“ deutscher Raubmörder jüdischen Glaubens in diesem Sinne etwas für die Juden beweist. Die Tatsache, daß der Durchschnittsjude in Deutschland wirtschaftlich besser gestellt ist als der Durchschnittsangehörige anderer Konfessionen ( was ihn abgesehen von andren Momenten, der Begehungswahrscheinlichkeit eines Raubmordes stark entrückt ), läßt es begreiflich erscheinen – und die Dozentenlaufbahn erfordert leider bekanntermaßen gesicherte finanzielle Verhältnisse – daß wir eine größere Anzahl Juden zumal bei nicht geringerer Qualifikation auf unseren Lehrstühlen antreffen.

Naiv = tollpätschig, aber anerkennenswert wendet sich das Blatt an die Studenten aalso :

„ Mit euch trifft er ( der Jude ) in seinem unstillbaren Streben nach der Führerschaft zusammen, und ihr müßt zurückweichen, damit er vorwärtskommt“.

Hier haben wir‘s also. Der Verfasser sah anscheinend selber ein, daß seine „ philosophisch-theoretischen“ Ausführungen nicht recht ziehen, und kommt daher auf das Materiell- Praktische, um „ mammonitische“ Instinkte zu erregen, die er oben selber bekämpft : er macht darin weiter. Seine Ehrlichkeit ist ihm jedenfalls zu danken wir wissen jetzt, was Motive und Zweck des Antisemitismus sind: Furcht und Neid und daher Kampf gegen die Konkurrenz, die heute schon überall nicht nur durchaus gleichberechtigt ist, sondern natürlich besonders geliebt und von oben allemal vorgezogen wird. ...

S. 285

... Es hat keinen Wert, sich weiter mit dem Flugblatt auseinanderzusetzen. Es spricht für sich. Erfreulicherweise hat die antisemitische Agitation bei der Arbeiterschaft und dem Bürgertum wohlverdientes Fiasko erlitten. Darum in letzter Zeit so intensiv die Bearbeitung der studierenden Jugernd. Leider hat sich diese von den unsauberen antisemitischen Praktiken nicht ganz fernzuhalten vermocht.

Gleichwohl ist auch hier trotz der größten Anstrengungen des Antisemitismus eine starke Gegnerschaft gegen diesen bereits deutlich erkennbar. So bleibt denn zu hoffen, daß der gesunde Sinn unserer Studenten den Antisemitismus aus Reinlichkeitsgründen ablehnt und als das erkennt, was er in Wirklichkeit ist: als eine charakterlose Spekulation auf die niedrigsten menschlichen Instinkte.

Haben Juden die Christen im Jahre 64 in Rom der Brandstiftung beschuldigt ?

P. Corssen hat kürzlich die Vermutung ausgesprochen, der jüdische Historiker Josephus stehe als Anreger hinter der Neronischen Christenverfolgung. Der kurze Bericht, den die „Vossische Zeitung“ über Corssens Vortrag brachte, enthält, wie mir ein Zuhörer bestätigte, alles, was zur Begründung der kühnen These dienen sollte. Danach liegt der Fall also:

Im Jahre 64 brennt ein großer Teil Roms nieder. Das erregte Volk beschuldigt den Kaiser Nero, um eines Schauspiels willen den Brand angestiftet zu haben. Um die Beschuldigung von sich abzulenken, klagt der Kaiser die junge Gemeinde der Christen der Brandstiftung an und verfolgt sie:

Corssen fragt: Wie kam er auf die Christen? Werden die dem Kaiser überhaupt bekannt gewesen sein? Sollte hinter der Anklage nicht ein näherer Feind des Christentums stecken?

Während des Brandes ( ? ) war Josephus im Interesse einiger gefangen gehaltener Priester in Rom. Er erreichte ihre Befreiung mittels der Kaiserin Poppaea Sabina, die dem jüdischen Glauben anhing. Mehr als das, er erhielt von der Kaiserin Geschenke.

Zweite Frage: Wofür?

Josephus spricht in seinen Werken nicht vom Brande Roms.

Dritte Frage: Weshalb nicht?

Und viertens: Josephus mußte naturgemäß Feind des jungen Christentums sein.

So Corssen. Im wissenschaftlichen Sinne läßt sich das nicht widerlegen, denn es ist nichts bewiesen, sondern nur Unbeweisbares behauptet worden. Die Thesen stützen einander, wie der Lahme den Blinden. Weshalb sollte Josephus denn den Brand erwähnen sollen? Seinen Aufenthalt in Rom streift er ( Vita 3 ) ganz kurz in zwei Sätzen, und es ist ganz ungewiß, ob er überhaupt während des Brandes anwesend war. - Man traut seinen Augen kaum, daß ein ernsthafter Forscher auch die Geschenke in diesen Zusammenhang zieht. Immerhin: eine gründliche „Forschung“ , die nicht einmal vor Boudoirgeheimnissen Halt macht.

Josephus ein Feind des Christentums – ein Gegner sicherlich. Aber es ist etwas ganz anderes, ihm deshalb eine verbrecherische Beschuldigung der Christen zuzumuten. Es genügt, darauf hinzuweisen, wie fern der Schluß der Voraussetzung steht.

Es ist etwas Schönes um den Mut, seine wissenschaftliche Persönlichkeit für eine Vermutung einzusetzen, die nicht hinreichend bewiesen, aber der Wahrscheinlichkeit nahegerückt werden kann. Aber unter allen Umständen ist es verwerflich, dieses schöne Recht zu mißbrauchen und mit mangelndem Respekt vor dem, was nicht bewiesen werden kann, an die Stelle der Forschung das Aufspüren mittels Wünschelrute treten zu lassen.

Corssen steht nicht allein. Neu ist bei ihm nur, daß er auf Josephus bezieht, was andere im allgemeinen auf die römischen Juden beziehen. Man tat dies seit alters aus der Empfindung heraus, daß der Unterschied zwischen Juden und Christen damals in Rom kaum anderen als diesen selbst bewußt gewesen sein kann. Diese Ansicht glaubte Harnack vor einigen jahren durch ein literarisches Zeugnis stützen zu können, durch eine Stelle aus dem Apologetischen Gedicht des christlichen Dichters Commodian, der in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, nach Harnack sogar erst im vierten Jahrhundert, schrieb.

O. Hischfeld, Mommsens Nachfolger auf dem Lehrstuhl der römischen Geschichte, widerlegte dies in der schlüssigsten Weise. Der Beweis ist so durchsichtig, daß auch der Laie ihm folgen kann. Commodian wird durch einen Zeitgenossen des Brandes und Historiker von höchster Glaubwürdigkeit widerlegt, durch Tacitus: wie Hirschfeld gegen Harnack nachwies, verstand Tacitus ( Annalen XV 44 ) sehr gut, zwischen Christen und Juden zu unterscheiden, schweigt bei dem Brande und der Christenverfolgung aber völlig von den Juden. Tacitus gegenüber verliert Commodians Zeugnis jeden Wert. „ Das Bestreben, die Schuld des Verrats von den Christen abzuwälzen, und den Juden in die Schuhe zu schieben, kann bei einem christlichen Schriftsteller, der zwei oder gar drei Jahrhunderte nach der Neronischen Verfolgung schrieb, wahrlich nicht befremden.

Nach Hischfelds Ausführungen sollte man die Akten über diesen Fall für geschlossen halten. Trotzdem muß man erwarten, daß von Zeit zu Zeit immer wieder einmal ein geheimnisvoll raunender Wind die Blätter hebt. Aber man möge das dann für ein windiges Spiel halten und nicht für die Stimme der Vergangenheit. E. Täubler.

FEUILLETON

Nach zwanzig Jahren!

Schauspiel in einem Aufzug von Ermanno Loevinson.

( Schluß )

Edgardo: Es war auch noch ein Umstand, der mir die Handlungsweise deines Vaters in besonders schwarzem Lichte erscheinen ließ. Unlautere Handlungen von Juden im geschäftlichen Verkehr und in dem mit Behörden sind meines Erachtens nach einigermaßen, wenn auch nicht zu entschuldigen, so doch erklärlich in denjenigen Ländern, in welchen es unseren Stammesgenossen durch Gesetzgebung oder Gewohnheitsrecht so schwer gemacht wird, sich anständig durchs Leben zu schlagen, nicht aber in einem Lande wie Italien, wo uns alle Berufe offenstehen. Unehrliche Handlungen unsererseits verdienen hier eigentlich eine doppelt strenge Sühne. Und wehe deinem Vater, wenn ich, ohne dich zu kennen, in diesem Prozesse auf der Geschworenenbank gesessen hätte! Es gab auch einen Anlaß, bei welchem mich mein Gerechtigkeitsgefühl beinahe veranlaßt hätte, ihn öffentlich zu denunzieren.

Giuditta: Wann wäre denn das gewesen?

Edgardo: Als du deine schwarze Pelzgarnitur trugst.

S. 286

... Giuditta ( sieht ihn fragend an ): Bei meinem nicht gerade seltenen Garderobenwechsel ist mir wirklich im Augenblick nicht gegenwärtig, bei welcher Gelegenheit ich das genannte Kostüm, das mir als ziemlich einfach in der Erinnerung vorschwebt, getragen habe.

Edgardo: Nun, bei der Zeugenvernehmung im Bankprozeß! Du erschienst damals, so gekleidet, für wenige Minuten im Zuschauerraum. Es war schon geraume Zeit seit meiner Lossagung von dir verstrichen. Dein Vater wurde an jenem Tage als Zeuge vernommen, und ich mußte leider im Saale anwesend sein , als sein Sachverständiger wegen der Briefe in deutscher Sprache. Noch einmal hatte ich die schrecklichsten Seelenkämpfe durchzukämpfen. Denn als dein Vater als glaubwürdiger Zeuge vernommen wurde, brannte es mir auf den Lippen. Am liebsten hätte ich in den Saal gerufen: „ Verhaftet den Zeugen, er ist mitschuldig.“ Aber da fiel mein Blick auf dich, und ich war ein zweites Mal machtlos, dem Rechte zum Siege zu verhelfen.

Daß du dich auf die kostbare Pelzgarnitur, welche dir ja gut stand, heute kaum noch besinnen kannst, ist bezeichnend genug für dich kleinen Flattergeist. Gleich nach den ersten Stunden, die ich dir gab, merkte ich wohl, ich war dir nicht gleichgültig. Aber um deine Hand anzuhalten, wäre mir damals noch nicht in den Sinn gekommen wegen deines Aufwandes mit Kleidern und Schmuck. Selten habe ich dich ein und dasselbe Kleid oder ein und denselben Hut tragen sehen; und die wenigen Male, wo es geschah, hatte ich den begründeten Verdacht, du tatest es, um meinen Augen einfacher zu erscheinen, als du tatsächlich warst.

Guaditta ( indem sie sich ihren kostbaren Perlenschmuck vom Halse und eine prachtvolle Straußenfeder vom Hute reißt und beides mit Füßen tritt ): Meinst du wirklich, ich hätte mir aus diesem Plunder je etwas gemacht? Von jeher fand ich Gefallen daran, mich fein und elegant zu kleiden. Warum sollte ich es auch nicht tun, solange ich es tun konnte? Alle sagten mir und sagen mir noch heute, ich hätte eine imposante Figur. Warum sollte ich sie nicht ins rechte Licht stellen? Aber selbstverständlich hätte ich auf allen äußeren Schmuck verzichtet, hättest du auch nur durchblicken lassen, du fürchtetest dich vor meinem Aufwand. Ich hätte jedwede Bedingung angenommen, um Deine zu werden, und finde nichts dabei, dies in Gegenwart von Frau Valeria öffentlich zu erklären.

Guiditta: Ich weiß, deine Eltern, besonders Papa, würden nie erlauben, daß du ein Geschenk von mir annimmst. Aber da du doch nun einmal die Perlen so sorgfältig von der Erde aufgelesen, bitte ich ihn, dieselben für dich so lange aufzuheben, bis du einmal einen recht guten Mann bekommen wirst. Dann soll dich jede Perle an eine Träne erinnern, die die Tante um deinen lieben Papa geweint hat, als er einst vor einer langen, langen Reise Abschied von ihr nahm.

Valeria: Mein Rachelchen, hier ist kein Ort für dich! Sage der Tante, wenn du sie noch einmal so nennen willst, schönen Dank für das Geschenk. Papa wird es dir schon aufheben; ich selbst, die Mama, bitte darum.

Rachele: Ich danke dir liebe Tante. ( Gibt Guiditta dabei einen Kuß, den diese durch Wiedergabe vieler, mit großer Leidenschaft erwidert.)

Valeria( zu Rachele) : Ich muß dich selbst hinausbringen, sonst läßt du die Tante und uns nicht in Ruhe. Gestatten Sie einige Minuten, gnädige Frau ( geht mit dem Kinde hinaus ).

S. 287

... Valeria: Wäre aber nicht vielleicht ein öfters Zusammentreffen an dritter Stelle möglich? Du hörst doch Frau Guiditta möchte auf den geistigen Verkehr mit d... nicht völlig verzichten.

Edgardo ( nach langem Nachdenken ). Dann wüßte ich nur ein Mittel. Ich unternehme an Sonntagen mit Valeria Wanderungen zu den Schätzen, welche Natur und Kunst so reichlich in der ewigen Stadt und ihrer Umgebung bieten. Wollen Guiditta und ihre älteren Kinder dabei sein, so werden wir sie willkommen heißen. Durch ihre Fragen können sie nur anregend wirken. Wir werden euch vor jedem solcher Spaziergänge Nachricht geben.

Guiditta: Der Gedanke ist köstlich, und den Vorschlag nehme ich hier sofort an. Darf ich sofort mit dem Programm zur ersten Wanderung kommen?

Edgardo: Gern, Guiditta; sprich nur.

Guiditta: Mein Aeltester hat schon oft den Wunsch geäußert, alle Stätten Roms aufzusuchen, welche an die Geschichte unserer Stammesgenossen erinnern. Ich muß aber bekennen, ich weiß nicht viel davon.

Edgardo: Also treffen wir uns am nächsten Sonntag um vier Uhr nachmittag vor San Pietro in Vincol; um uns die Statuen des Moses, Lea und Rahel von der Hand Michelangelos anzusehen.

Guiditta: Dann addio für heute und arrivederci nächsten Sonntag. Valeria wird so freundlich sein und mir jetzt beim Herausgehen die Auskunft geben, um die ich eigentlich hierhergekommen war. Von dir, lieber Edgardo, habe ich ja schon eine erhalten, an die ich wieder zwanzig lange Jahre zu denken haben werde.

Literarische Mitteilungen

– Die Abfassungszeit der Baraita der 32 Normen für die Auslegung der Heiligen Schrift. Eine Untersuchung von Dr. Leo Bardowicz. Berlin 1913. M. Poppelauer.

In der jüdischen Literaturgeschichte galten diese 32 exegetischen Regeln als ein Werk des am Anfang des zweiten Jahrhunderts lebenden Tannaiten Elieser ben Jose Haglili, oder man hielt ihn wenigstens für den Redaktor dieser Regeln. Zwar ist schon längst erkannt worden, daß Elieser ben Jose Haglili mit den Beispielen, welche die Normen erläutern sollen, nichts zu tun haben könne, weil diese Beispiele teilweise aus einer viel späteren Zeit herrühren, aber an der Autorschaft des Elieser, soweit die Formulierung der Regeln an sich in Betracht kommt,ist eigentlich niemals gerüttelt worden. Der Verfasser unserer Arbeit stellt nunmehr die These auf, daß die 32 Auslegungsregeln ganz zu Unrecht mit dem Tannaiten Elieser ben Jose Haglili in Verbindung gebracht worden seien, und es ist ihm gelungen, starke und zwingende Beweise für seine Behauptung ins Feld zu führen.Die einzelnen Abschnitte des Buches bilden eine logisch geschlossene Beweiskette für die vom Verfasser aufgestellte These und lassen zugleich, seine innige Vertrautheit mit der einschlägigen Literatur wie überhaupt mit dem talmudisch-midraschischen Schrifttum erkennen. Es sind nicht fadenscheinige Hypothesen, mit denen der Autor dieser Schrift den Leser abfindet , sondern in ruhiger wissenschaftlicher Denkarbeit gewonnene Resultate. Ein großer Teil der 32 Auslegungsregeln war den jüdischen Waisen schon vor der Zeit des Elieser ben Jose Haglili bekannt, die 14. und 28. Norm kommen erst im amoräischen Zeitalter zur Anwendung und die 9. und 11. Auslegungsregel tauchen gar erst auf in den bibelexigetischen Arbeiten des Gaon Saadia. In der gesamten Traditionsliteratur findet sich eine „ Baraita der 32 Normen des Elieser ben Jose Haglili“ nirgendwo zitiert. Ein Schüler des Gaon Saadia ist es, den wir zum erstenmal von den „32 Pfaden“, aber ohne Nennung eines Autornamens, sprechen hören. So kommt der Verfasser zu dem wohlbegründeten Endergebnis, daß die „ 32 Normen“ weder als Baraita noch als ein Werk des Elieser ben Jose Haglili anzusprechen seien, daß sie vielmehr erst im Gaonäischen Zeitalter aus dem rabbinischen Schrifttum herausgehoben und vereinigt worden sind. In den Hochschulen Babyloniens trug dieses Werk der gesammelten Auslegungsregeln den Namen „ Middot Chachmim“, die „Regeln der Weisen“, unter denen die 9. und 11. Regel von Gaon Saadia zum erstenmal geprägt und für die Auslegung von Bibelstellen fruchtbar gemacht wurden. Die Frage, wie der Tannaite Elieser ben Jose Haglili zum Autor einer Jahrhunderte nach ihm entstandenen bibelexigetischen Normensammlung gestempelt werden konnte, beantwortet der Verfasser am Ende seiner gelehrten und aufschlußreichen Untersuchung in einleuchtender Weise. Die fleißige Arbeit Bardowicz´ bedeutet eine Forderung der jüdischen Wissenschaft. Man freut sich seiner klaren, lichtvollen Schreibweise und folgt ihm gern auf seinen Gedankenwegen. Wenn man bedenkt, daß der Autor ein mit schweren Amtspflichten beladener Rabbiner ist, so gebührt ihm für seine tüchtige, ergebnisreiche Leistung um so mehr Dank und Anerkennung.

Dr. Grünthal

– S. Gronemann, Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers.

Im Auftrage der Direktion des Wohltätigkeitsvereins ( Chewra Kaddischa ) der Synagogengemeinde hannover an der Hand der Inschriften des alten Friedhofs bearbeitet. Berlin . Verlag Louis Lamm. 1913. 8 . 160 + 146 S.

Das Interesse für jüdische Familiengeschichte, das sich stärker als früher, aber nicht immer in erfreulicher Weise äußert, hat in Gronemanns Studien eine vortreffliche Leistung gezeitigt. Auf eine Einleitung über den alten Friedhof ( Seite 1 – 12 ) folgt in 13 Kapiteln die Geschichte der Familien oder einzelner, zum Teil nach Familien gegliedert, zum Teil sachlich ( Landrabbiner usw. ) gruppiert ( seite 14 bis 160 ); dazu kommen einige Stammtafeln und dann in einer zweiten Abteilung ( Seite 1 – 146 ) die Grabeinschriften mit Registern.-- Es ist viel mehr als Genealogie, was hier geboten wird. Die Beziehungen der hannoverschen Familien verzweigen sich über ganz Deutschland. Die Namen allein machen ein gut Teil Siedlungsgeschichte offenbar, und in der Geschichte der Familien treten im einzelnen der Aufbau der Gemeinde, die wirtschaftliche, soziale, kulturelle Entwicklung ihrer Mitglieder und anderes hervor. - Man könnte das Buch eine Geschichte der Gemeinde, unter dem familiengeschichtlichen Gesichtswinkel betrachtet, nennen. Durchweg wird der Eindruck umfassendster Nachforschung und genauester Bearbeitung hervorgerufen.

Der Verfasser betont im Vorwort, daß es sich in seinem Buche nicht lediglich um einen Akt der Pietät gegen die Toten handelt, sondern daß er den Lebenden die Vergangenheit nahebringen und sie mit ihren Idealen erfüllen will. Diese Absicht konnte leicht zu Abirrungen führen. Um so mehr ist hervorzuheben, daß sie die Darstellung nicht geschädigt, sondern gehoben hat. Die persönliche Empfindung geht belebend durch Zahlen und Namen, ohne doch mehr als diese selbst reden zu lassen. Neben dem Forscher wird darum auch der weitere Kreis an jüdischer Geschichte Interessierter an diesem Buche hohe Befriedigung finden. Dr. E. Täubler.

– J. Wellhausen, Israelitische und jüdische geschichte. Siebente Ausgabe. Berlin, Georg Reimer. 1914. 10 M geark,b. 12 Mark.

Der Name Wellhausen bedeutet seit mehr als einem Menschenalter ein Programm, um das leidenschaftlich gestritten wird, und zwar durchaus nicht nur in Fachkreisen, sondern auch unter Laien, die vielleicht nie eine Schrift von Wellhausen in der Hand gehabt haben. Verkörpert doch dieser Mann kurzweg den Begriff „ Bibelkritik“, so daß den Traditionsgläubigen bei seiner Nennung gelindes Grauen überläuft, während der Aufgeklärte ihn als einen Befreier des Geistes verehrt. Seiner wirklichen Bedeutung wird man jedoch weder mit der einen noch mit der anderen Stellungnahme gerecht, da sowohl von ihm als auch gleichzeitig mit ihm eine Reihe bedeutender Forscher ganz in gleicher Weise die Methode der geschichtlichen Kritik auf die Bibel angewandt hat. Nicht die Tatsache, daß Wellhausen Bibelkritiker ist, sondern die Resultate, zu denen er gelangt ist, und die hinreißende Kraft, mit der er dieselben darzustellen verstand, haben ihn und die Bibelkritik überhaupt so populär gemacht. Seit 1878 hat Wellhausen in einer Reihe größerer Werke die vor ihm namentlich von Graf vertretene Anschauung verfochte, daß die mittleren Bücher des Pentateuchs ( das sogenannte „ Priesterkodex“ ) erst in nachexilischer Zeit entstanden seien, und auf ...

S. 288

... diese grundlage ein ganz neues Bild von der religiösen Entwicklung Israels gezeichnet. Zur Beurteilung dieser Schriften gehört natürlich eine umfassende wissenschaftliche Bildung, die nur der fachmann besitzen kann, und Wellhausen hat daher gut daran getan, schon 1894 neben denselben eine „Israelitische und jüdische Geschichte“ zu veröffentlichen, in der er ohne jedes gelehrte Beiwerk eine auch für gebildete Laien verständliche Darstellg von der geschichte und religil des Volkes Israel bis zur Zerstörung des zweiten tempels gibt. Dieses soeben in siebenter Auflage erschienene Werk muß wegen seines Ideenreichtums, seiner Wärme und last not lest seiner glänzenden darstellung einem jeden leser bewunderung einflößen, auch wenn er auf dem Boden ganz anderer Anschauungen steht.manche Stellen, namentlich in Kap. 15: „ Die jüdische Frömmigkeit“, gehören zu dem Schönsten und besten, was überhaupt über das Judentum je gesagt wurde.Am stärksten befremdet wird sich der jüdische leser, gleichviel welcher religiösen Richtung er angehört, vom letzten Kapitel fühlen, das über „Das Evangelium“ spricht. Bezeichnenderweise trägt dasselbe den Vermerk: Ich habe dieses Kapitel stehen lassen, obgleich ich nur noch teilweise damit einverstanden bin.“ also auch für diesen großen kritiker, der um seines Wahrheitsmutes willen einst aus der theologischen Fakultät in die philosophische gedrängt wurde, gibt es grenzen über die hinaus er seine Kritik nicht ausdehnen will. Ist das nicht lehrreich und zugleich eine Rechtfertigung für die zahlreicheen Juden, die trotz ihres Freisinns jeder Bibelkritik mißtrauisch oder gar ablehnend gegenüberstehen?

Trotzdem Wellhausens Werk mit vielen liebgewordenen Vorstellungen unbarmherzig aufräumt und an manchen Stellen dem Judentum direkt unrecht tut, ist sein Studiumdoch eindringlich zu empfehlen.Wir müssen nun einmal Ernst machen und Stellung nehmen zu den Problemen, die sich durch die Bibelkritik für uns ergeben. Vor allem müßten die jüdischen gelehrten statt der Ignorierung oder verwerfung aller Resultate der Kritik sich selbständig an der kritischen Arbeit beteiligen. Gerade jetzt scheintz die Bibelwissenschaft in ein neues Stadium einzutreten, indem statt der einseitigen Literarkritik die religionsgeschichtliche methode immer mehr zur Herrschaft gelangt. Das letzte Wort de Wissenschaft über das Judentum kann und wird nur durch die vergleichende Religionswissenschaft gesprochen werden. Wird es von unserer oder von fremder Seite gesprochen werden? F...s.

--Wiesbadener Synagogengesänge, eine Sammlung gottesdienstlicher Gesänge für Kantor, Soli, Gemeindegesang, gemischten Männerchor für den Wiesbadener Synagogengesangsverein von verschiedenen Autoren komponiert, herausgegeben von Abr. Nußbaum und Otto Wernicke.

Die Sammlung „ Wiesbadener Synagogengesänge“ liegt nunmehr im Druck vor. Mehrere jüdische und christliche Musiker haben sich vereinigt, um uns einen interessanten Einblick in die Geschichte des „Wiebadener Synagogengesanges“ zu verschaffen.Den Reigen eröffnet Edmund Uhl, der langjährige Organist an der Hauptsynagoge zu Wiesbaden, mit einem vierstimmigen Ma town für Chor und Orgel. Auch das sogennannte M town für Chor und Orgel. Die Komposition zeichnet sich durch viele harmonische Feinheiten aus und ruft eine der Einleitung des Gottesdienstes angemessene Stimmung hervor. Der jetzige Organist an der Wiesbadener Synagoge, Otto Wernicke, der mit dem Oberkantor der Wiesbadener Gemeinde das verdienst hat, diese Gesänge der Öffentlichkeit übergeben zu haben, hat die Sammlung mit fünf Piecen bereichert. Alle diese gesänge, wie L´cho dodi, Kiddusch, Kilekach tow, Hajom haras olam I und II, verraten den tüchtigen gewandten Komponisten, dem reiche Erfindungsgabe und wohlklingende Satzweise nachgerühmt werden können. Auch der Wiesbadener Hofkapellmeister W. Jahn steuerte eine Mussaf-Keduscha für Kantor mit Orgelbegleitung nebst den Responseneinsätzen für gemischten Chor bei. Diese Komposition ist von hohem Reiz und von einem Zug ins Große durchweht. ( Wie wir aus dem Vorwort erfahren, wurde diese Piece mit untergelegtem deutschen Text bereits am 12. November 1880 in einem Synagogenkonzert zu Wiebaden vor dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und seiner Gemahlin von dem Synagogengesangverein mit großem Erfolge aufgeführt.) Auch das sogenannte Chasonus, eine unerschöpfliche Quelle erhebender, religiös-musikalischer Ideen, hat in der Sammlung volle Berücksichtigung gefunden. So finden wir hier ein L´cho dodi von dem Hamburger Oberkantor Henle.